近日,歌手郑智化发帖讲述了自己在深圳机场一次谈不上顺利的登机经历,并附上了带有一定情绪的负面评价。事件引发关注后,随着相关细节的披露与当事各方的回应,既有人支持郑智化的发言,认为其经历令人同情,对机场方面的无障碍服务水平提出批评;也有人认为郑智化用词夸张,诸如“连滚带爬”上飞机等说法与实情不符,对机场服务人员并不公平。

一时间,各方观点激烈冲突,让此事成了一桩争议不休的舆论公案。然而,在这些表面的喧嚣背后,真正最值得关注的,无疑是残疾人的出行权益问题。对舆论场而言,也只有紧紧扣住这个关键点,才能使相关讨论发挥出最大的公益属性,而不至于被情绪牵着鼻子走,变得失焦、跑偏。

郑智化进入机舱时的监控画面截图

权威数据显示,国内残疾人总数约为8500万,他们在出行、就业、生活中需要无障碍环境的支持。然而,在公共交通、商圈、景区等日常空间,我们却很少看到残疾人的身影。这并不是因为他们不出门,而是因为“走出去”仍然存在不少现实障碍。无障碍设施数量有限、申请流程复杂、服务响应不够及时,这些看似细微的问题,累积起来便成为许多人日常出行的“隐形门槛”。

从此次事件中深圳机场的回应来看,“登机车与舱门存在约20厘米高度差”,是安全操作的必要条件。对此,我们完全可以理解,飞机在装载、停靠过程中会有轻微上下浮动,保障设备需要保持安全间距。但是,从无障碍服务的角度看,这也提示各地机场,未来应该对这个问题有更多预先考虑,避免其成为残疾人登机路上的障碍。例如,借助升降平台、可调坡道或增加现场协助人员,都能在保障安全的前提下,让服务更加便捷顺畅。另外,如深圳机场在整改方案中所提出的,尽可能为有残疾旅客的航班提供廊桥靠接保障,也是一个办法。总而言之,如何在安全规范与便利体验之间找到平衡,正是无障碍服务体系成熟的标志之一。

在服务流程上,机场的无障碍服务同样有进一步提高的空间。当前,多数航空公司都要求轮椅旅客提前24小时以上预约,这一规定便于协调人手和设备,但现实中也常让出行变得繁琐。临时决定出行、转机时间紧的旅客,很可能因未预约而被要求等待。若要让无障碍服务真正做到“可及”,需要在制度上进一步优化响应机制,增加现场服务人员储备,尽可能确保残疾人即使临时提出需求,也能得到及时协助。

从本质上看,残疾人的权益,不应因其身体上遭遇的不幸而“打折扣”。因此,无障碍服务不应该是附加选项,而应是公共服务的基本部分。机场、航空公司乃至整个交通系统,都应把这类服务视作常态化工作来建设。公共服务的水平,很多时候正体现在这些差异化的细节之中。

说到底,这几天网上的讨论,虽然因郑智化而起,但关乎的远不只是郑智化一个人而已,更是生活在我们身边的数千万名残疾人的切身利益。相关讨论的目标,也并不是给哪座机场、哪位工作人员“打分”,而是以此为契机,提醒所有相关行业从业者加强对无障碍服务的重视,完善规范制度、做好人员培训、配齐必要设备,从根本上提升残疾人的出行体验。

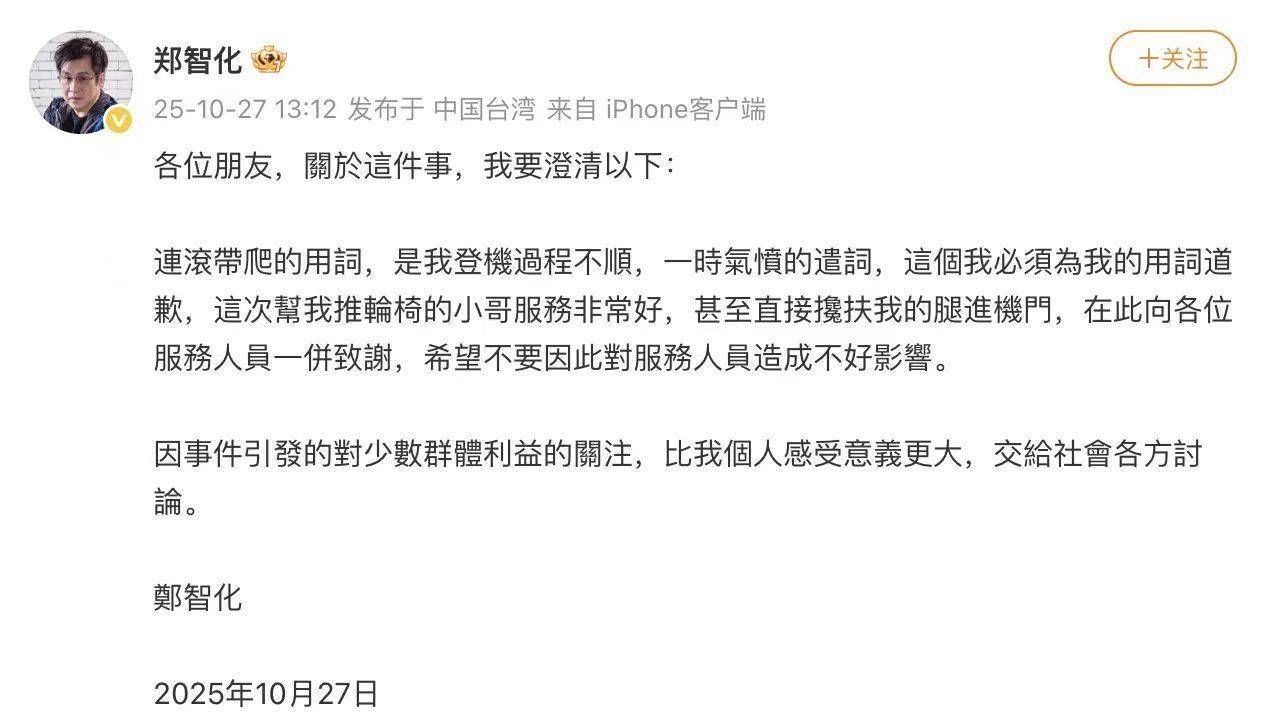

值得注意的是,早在10月25日,郑智化发帖当晚,深圳机场就对此事做出回复,向郑智化致歉,并表示将采取一系列具体措施,针对这次登机保障出现的不足,联合航司立行立改。而在网络舆论批评郑智化用词夸张,可能伤害基层工作人员后,郑智化也于10月27日发布微博,为自己的表达道歉,夸奖了为其推轮椅的小哥,并表示“希望不要因此对服务人员造成不好影响”。

10月27日下午,郑智化发文澄清并道歉

就此而言,当事双方都认同机场应为残疾人提供更完善的服务,也都对自身行为的不足、不妥之处做出了道歉和反思。在这种情况下,外部社会完全没必要再为双方做无谓的“意气之争”,而应将目光从特定事件转移到更具普遍意义的问题上,想方设法为全体残疾人创造更理想的出行条件与社会环境,使弱势群体体会到更多来自社会的支持与关怀。

来源:中国青年报客户端

鑫东财提示:文章来自网络,不代表本站观点。